我國農村產權變革研究 — 以河源為例

來源:本站

發布日期:[2021-01-21]

發布者:

點擊次數:

黨在十八屆三中全會中已經明確闡述,要盡快構建新型農業經營管理體系,賦予農民更多的財產權利。黨的十九大明確提出實施鄉村振興戰略,為新時代農業農村改革發展提供基本遵循和行動指南。2014年,貴州省六盤水市在全國首次創造性提出農村“三變”改革(即資源變資產、資金變股金、農民變股東)模式,揭開了我國農村新一輪改革發展的序幕。特別是,2015年11月,習近平總書記在中央扶貧開發工作會議上強調,要透過改革創新,讓貧困地區的土地、勞動力、資產、自然風光等要素活起來,讓資源變資產、資金變股金、農民變股東,讓綠水青山變金山銀山,帶動貧困群眾增收。此后,“三變”改革模式受到全國及各界關注并連續兩年寫入中央一號文件,先后在貴州、安徽、重慶、河北、山東、甘肅和陜西等省市逐步復制推廣,并取得階段性成果。農村“三變”改革與鄉村振興戰略的精神與要求高度契合,能從實踐層面推進農村集體產權制度改革和探索農村集體所有制發展科學路徑,解決鄉村振興過程中“無人不興”、“無業不旺”等突出難題,推進“三變”改革是當前深化農村改革的重要任務,是增加農民收入的重要途徑,也是實施鄉村振興戰略的重要舉措。“三變”改革是在農村勞動者素質和文化程度不斷提升、生產工具和基礎設施逐步改進與加強的大背景下,農村資源擱置、勞動力分散等不平衡、不充分問題和矛盾日益凸顯,傳統耕作及單戶式、小規模的農業生產方式難以適應農村經濟規模化、組織化、市場化發展現實需求,嚴重阻礙金融、人才、科技等生產要素對農業集約化規模效應的產生和農業生產效率的提高。伴隨著經濟發展進入新常態,傳統“三農”發展模式已無法適應外部環境和內部動因的時代變化,轉思路、轉路徑、轉方法等改革發展勢在必行。正是基于這些矛盾,力求從根本上解決阻礙農業農村發展的“最后一公里”問題,力求把分散的資源、資金、農民等生產要素進行有機整合,以股份合作為紐帶,推動農村經濟規模化、組織化和市場化發展,促進農戶與經營主體的“聯產聯業”、“聯股聯心”,優化重組城鄉政策、資產、生態、市場等資源要素,實現對鄉村振興戰略和農村改革的全新探索,對于實施鄉村振興戰略、推動城鄉融合發展、破解城鄉二元結構和推動精準扶貧具有重要戰略和現實意義。

“三變”改革在培育農業農村新動能、優化調整農村產業結構、激活精準扶貧活力潛力、完善農村治理結構和治理體系等領域具有典型引路、示范帶動意義。首先,能夠有效促進和結合區域自然資源、存量資產和人力資本,在城鄉“三變”改革中成為“股份市民”和城市發展的“股東”,充分享受城市發展紅利,實現農村經濟增效,農民生活增收和農村生態增值,為農業農村經濟發展提供發展新動能;其次,有利于調整優化農村產業發展結構,通過以股份股權合作等方式將特色生態優勢產業打造成為區域產業發展平臺,將農村各類分散生產資源要素有效集聚到產業發展平臺,讓農民深度參與地區產業鏈發展和價值鏈分配過程中來;再次,有利于加快農民脫貧致富步伐,完善農村治理結構和治理體系。“三變”改革有效理順村兩委、農民和工商資本等關系,改革領域拓展至城鄉公共服務、公共資源、公共民生、公共政策、產業發展、精準扶貧和鄉村旅游等各個領域,讓各個層面群眾享受公共資源、公共服務和改革發展成果,驅動廣大群眾從旁觀者變成參與者、改革者和受益者,構建共享共富共創共生的“社會生態體系”。

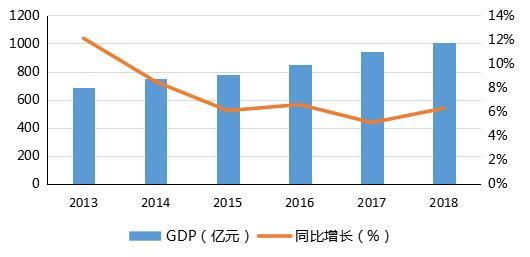

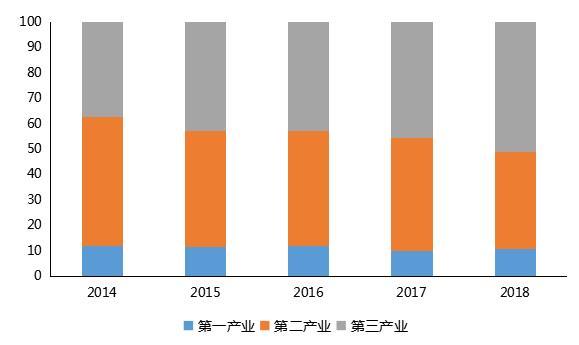

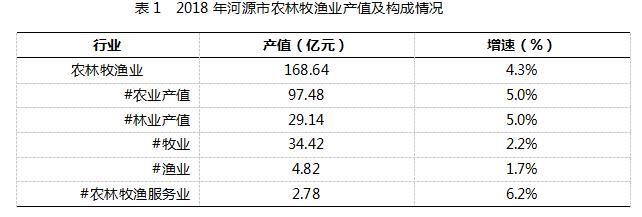

2018年,河源市GDP首破千億元大關,但經濟總量及人均GDP位居廣東省下游水平,經濟增速有所放緩但仍穩居全省中上游水平,整體處于工業化和城市化向中期邁進階段。產業結構逐步合理,服務業比重首次突破50%,農民人均收入首超全國平均水平,高質量發展穩步推進,新舊動能轉換明顯加快。從產業結構看,第一產業占據河源市GDP的10%左右,傳統農牧業仍占據現代農業主導地位,農林牧漁服務業成為現代農業發展亮點,但總量規模仍需亟待提升。從農業發展載體看,2018年新增4個省級現代農業產業園、5個省級農業標準化示范區,燈塔盆地核心區建設穩步推進,龍川國家級電子商務進農村綜合示范縣順利通過國家驗收,船塘鎮(板栗)、龍窩鎮(茶葉)入選全國農業產業強鎮示范建設,農業農村產業發展載體進一步夯實。農村重點領域改革深入推進,農村集體產權制度改革穩步推進,農村土地確權登記頒證基本完成,農村產權流轉管理服務平臺和鎮(街)級平臺逐步完善,信用村和鄉村金融服務站實現行政村全覆蓋。

在河源現代農業快速發展的同時,也應清醒的認識到:河源市占有全省13個省級特困縣區中的5個,分別是紫金縣、和平縣、連平縣、龍川縣和東源縣,在全市奮力推動“示范區”“排頭兵”“兩個河源”建設的同時,距離習近平總書記“全面建成小康社會一個都不能少”的要求相比脫貧攻堅戰任務依舊艱巨。因此,通過“三變”改革為河源市精準扶貧、精準脫貧和實現鄉村振興戰略發展注入新的活力,也為丘陵山地地區探索城鄉區域均衡和農業可持續發展形成可復制、可借鑒、可推廣的生態農業樣本,打造農業創新驅動發展的先行區和農業供給側結構性改革的試驗區。

圖1 廣東省2018年21個地級城市GDP及增速情況對比

圖2 河源市2013年至2018年GDP及增速情況

圖3 河源市2014至2018年三次產業結構比重情況

本文章歸成長方略所有,如有轉載,請注明出處和相關鏈接,否則追究其法律責任。

上一篇:促進兩岸農業合作交流的對策

下一篇:國際主要國家科研成果轉化現狀